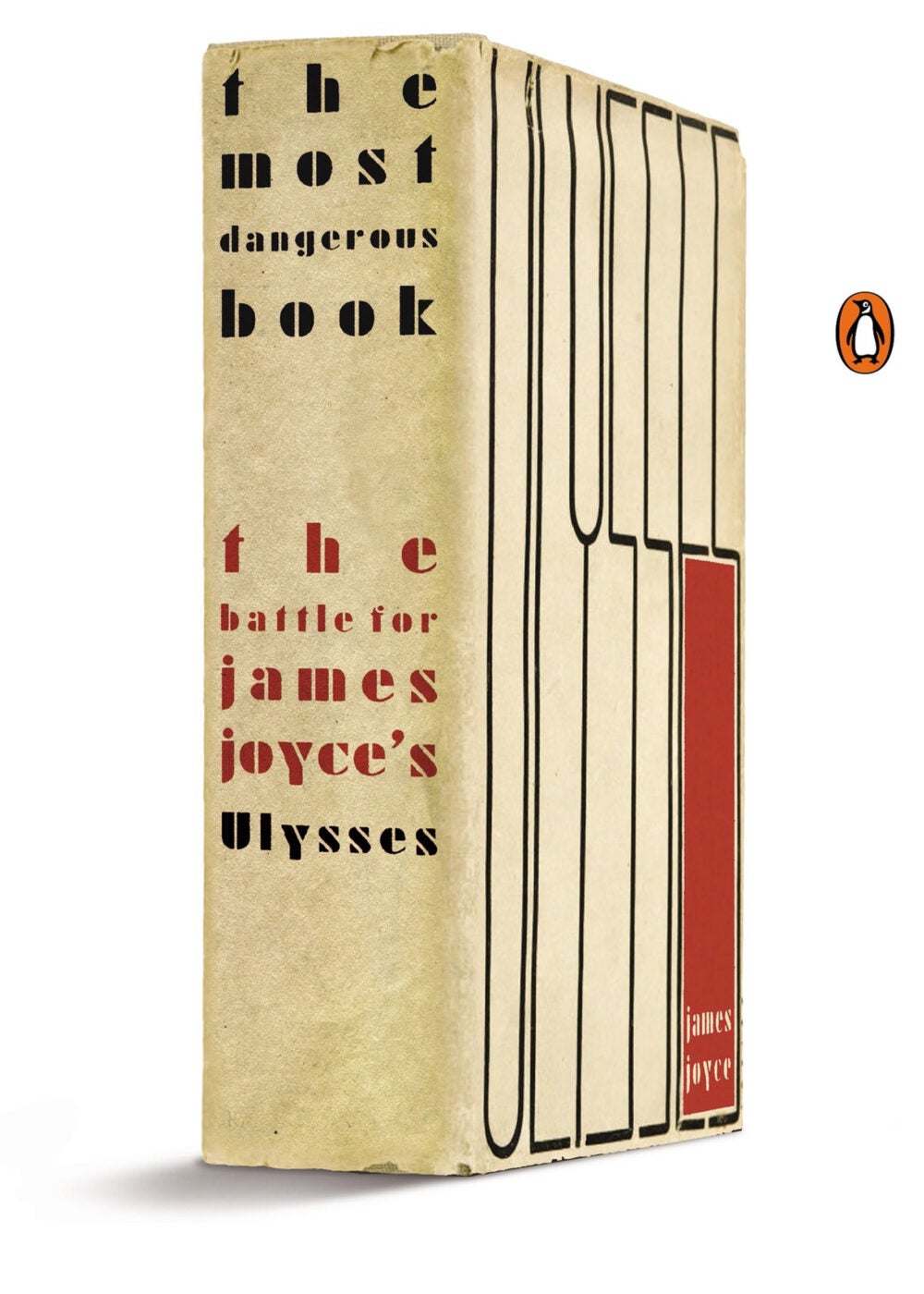

节选自凯文·伯明翰的《最危险的书:詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》之战》(2014),企鹅图书公司提供。

西尔维娅·比奇的提议是偶然发生的,就好像他们在André Spire的图书馆握手时就已经做好了准备,现在他们要让船起航,所需要做的就是打破瓶子。乔伊斯闷闷不乐地去找莎士比亚剧团,告诉比奇小姐,《小评论》在纽约因出版《尤利西斯》(Ulysses)中的“娜乌西卡”(Nausicaa)一集而被判犯有淫秽罪。“我的书再也出不来了,”他说。她的问题,当她问的时候,是对乔伊斯无言的求婚的回答。“你想让我出版《尤利西斯》吗?”’”

“我会的。”

比奇甚至从来没有出版过一本小册子。她没有营销或宣传新书的经验,没有经销商或印刷商的背景,也不熟悉印版、校样或厨房。她没有资金,只能猜测成本和融资。广告必须以通告、慈善报刊和口碑为基础。无论是在法国还是在其他任何地方,她对出版业的法律复杂性几乎一无所知,更不用说一本被判为淫秽的书在成书之前面临的复杂性了。她知道《喀耳刻》那一集比《小评论》上的任何内容都更令人不快,她知道情况会变得更糟。

詹姆斯·乔伊斯和西尔维亚·比奇。

(维基共享)

尽管如此,她决定,莎士比亚和公司——一个公司之一,毕竟,一位34岁的美国侨民,直到最近,睡在一个床在房间的小书店大街上没人能找到的——将问题最困难的书有人发表在几十年。它将是巨大的,令人望而却步的昂贵的,而且不可能校对。这是一本没有家的书,是一本写在里雅斯特、苏黎世和巴黎的爱尔兰小说,由一位来自新泽西的书商用晦涩的英语在法国出版。乔伊斯的读者是分散的。这本书时而晦涩难懂,时而令人发指,它的美丽和乐趣是那么含蓄,它的柔情是那么掩藏在博学之中,以至于它既不使读者感到陌生,又使他们感到兴奋。《尤利西斯》甚至还没有完成,它已经在纽约被宣布为淫秽作品,在巴黎被愤怒地焚烧。

这些都不重要。比奇想要更接近乔伊斯,更接近当代文学的中心。她想要成功,想要偿还母亲给她的钱。她想给这个世界带来比睡衣和炼乳更多的东西。Beach和Joyce自己处理细节。莎士比亚和他的同伴出版了1000本高质量的私人版本。她会在出版前发出公告,并通过邮件收集订单,收到钱后分期付款给印刷商。当这本书完成后,她会以挂号信的方式把它寄给世界各地的读者。

她借用了奎因私人出版的想法,但她的价格更高。莎士比亚公司将提供三种不同质量的版本,而不是10美元的版本。最便宜的是150法郎,也就是12美元。另一套用高质量纸张印刷的150本售价为每本250法郎——20美元。这套高级套书共10本,用荷兰手工纸印刷,并由乔伊斯签名,售价350法郎- 28美元。即使是超大版、豪华版、私人版的首版,也是一笔不小的数目,相当于今天的400美元左右。整个版本将获得1.48万美元,乔伊斯将获得利润的66%。他们俩谁也没想过要签合同。

西尔维亚·比奇起草了一份通告来宣布这些计划。

《小评论》连载期间,尤利西斯四次被压制

将由“莎士比亚和剧团”出版完成。

该通告称,乔伊斯的书将长达600页,将于1921年秋季出版。比奇的姐妹和朋友们在美国找到了买家。莎士比亚公司的老主顾们立即报名,并提交了其他潜在买家的姓名和地址。刚到巴黎的美国作家罗伯特·麦卡蒙(Robert mccalmon)从巴黎夜总会的顾客那里收集订单,然后一大早就把订单寄回家。比奇几乎辨认不出其中一些人的笔迹。乔伊斯出现在莎士比亚公司等待订单的到来,比奇在一个绿色的笔记本上记录了名字。哈特起重机。叶芝。艾弗的冬天。威廉·卡洛斯·威廉斯。史蒂文斯。温斯顿·丘吉尔。约翰·奎因订购了14本。尽管约瑟芬·贝尔被捕了,华盛顿广场书店还是订购了25本,这是单笔最大的订单。

这是一本令人印象深刻的书:醒目的蓝色封面,732页,3英寸厚,近3.5磅。(杰弗里·巴克/维基共享)

新闻迅速传播。“莎士比亚和剧团”挤满了人,商店的收入比正常情况下翻了一倍多。西尔维娅向她的母亲吹嘘说,开店不到两年,她就出版了“这个时代最重要的书

5,它会让我们出名的!”有关比奇和莎士比亚剧团的文章开始出现在报纸上。《巴黎论坛报》(Paris Tribune)宣布:“美国女孩在这里经营小说书店。”这篇文章还刊登了一张《美国女孩》的照片,并报道称,《尤利西斯》的出版“可能意味着比奇小姐将被禁止返回美国”。

1922年2月2日上午,比奇前往里昂火车站,等待第戎到巴黎的特快列车进站。车门打开后,她看到售票员拿着一个大包,从拥挤的晨间旅客中间穿过。那天早上晚些时候,当乔伊斯打开他公寓的门时,比奇骄傲地站在他面前,拿着他的生日礼物——前两本《尤利西斯》。

比奇把其中一本放在《莎士比亚与同伴》的橱窗里。在报纸报道即将出版的消息的刺激下,乔伊斯的《尤利西斯》终于出版的消息一夜之间传开了。第二天早上,一群人聚集在一起,注视着前窗的巨著。这是一本令人印象深刻的书:醒目的蓝色封面,732页,3英寸厚,近3.5磅。人们只能猜测最后几章中谣传的场景。当比奇书店开门营业时,人们蜂拥而入,前来领取期待已久的这本书。但她试图解释,《尤利西斯》还没有出版——只印刷了两本,但这只会让每个人都去认领展示本。随着他们越来越坚持。比奇开始担心他们会把书从装订上撕下来,然后把各个部分分开,所以她抓起乔伊斯的小说,藏在后面的房间里。

今年2月和3月,随着第戎书店的不断涌入,乔伊斯在100本豪华书店上签了名,并帮助比奇和其他人填写地址,包装包装。他希望在当局意识到这些信件正在流通之前,尽快将这些信件寄给他的爱尔兰读者,因为,他在写给比奇的信中说,都柏林的道德警戒委员会和一位新任邮政局长“你永远不知道会发生什么事”。在匆忙中,他设法在标签上、桌子上、地板上和他的头发上涂上厚厚的胶水。

1922年3月5日,星期日,《伦敦观察家报》刊登了《尤利西斯》的第一篇评论。“詹姆斯·乔伊斯先生是一个天才,”希思利·赫德尔斯顿宣称。这本书“按一般标准来看,是所有文学作品中最卑鄙的一部”。但它的淫秽却莫名地美丽,让灵魂为之悲悯。”接下来六周的沉默(乔伊斯认为有人抵制他),直到《民族》和《雅诗娜》杂志上发表了一篇评论,称乔伊斯对自由的追求是艰巨的,尽管评论家对此有所顾虑。《尤利西斯》是“一个半疯半癫的天才对自己的极度自我撕裂,”j·米德尔顿·默里(J. Middleton murray)写道。乔伊斯对世俗美和精神美都很敏感,但这本书包含的东西太多了。乔伊斯先生做出了超人的努力,将自己的全部意识都倾注于此。《尤利西斯》拥有人类所能拥有的所有思想。它被挤得水泄不通。它的内容破坏了它的形式。在写完《都柏林人》(dublin)和《一幅肖像》(A Portrait)之后,乔伊斯成了“自己无政府状态的牺牲品”。

阿诺德·贝内特(Arnold Bennett)在接下来一周的评论中称,乔伊斯“极具独创性”。即使他看待生活不完整,他也会把它看得透彻。”最后一章比他读过的其他任何一章都逊色。班尼特强调,《尤利西斯》并不色情,但“它比大多数以色情著称的书籍更下流、更淫秽、更低俗、更放荡”。当班尼特同意《尤利西斯》是一位才华不受他控制的艺术家的天才作品时,一种共识开始形成。如果乔伊斯能够利用他的超能力,班尼特哀叹道,“他就有机会成为有史以来最伟大的小说家之一。”

凯文伯明翰。©Liz林德

凯文伯明翰。©Liz林德

这些评论再好不过了。在第一位评论家发表意见后的一周内,比奇收到了近300份新订单,其中一天内就收到了136份订单。到3月底,12美元的版本已经售罄,剩下的在接下来的两个月里也被购买一空。巴黎的书店对《比奇》的价格望而却步,渴望得到这本书,但为时已晚,乔伊斯小说的稀缺性巩固了它的传奇地位。也许你没有自己的“尤利西斯”,但是你知道的人,也许你读的部分,或者你只看到它高在某人的书柜从树冠像一些鹂鸟降落,甚至,和朋友喝酒,谈论的东西。乔伊斯成了巴黎最新的文学名人。他避免在自己常去的餐厅吃饭,因为人们会呆呆地看着他。

反弹紧随其后。伦敦《体育时报》的头版出现了一个大标题:“尤利西斯丑闻”。甚至d·h·劳伦斯(D. H. Lawrence)——他后来也写了一部不堪印刷的淫秽小说《查泰莱夫人的情人》(Lady Chatterley’s Lover)——也说这本书的最后一章是“史上最肮脏、最不雅、最淫秽的作品”。记者们想知道比奇小姐的父亲是怎么想的(她从来没有问过)。一篇论文把《尤利西斯》称为“畸形作品”。另一位则称乔伊斯对莫莉·布鲁姆(Molly Bloom)意识的演绎是“恶魔般的透视能力和黑魔法”的壮举。还有人说《尤利西斯》是“我们这个时代或其他任何时代出版的最疯狂、最肮脏、最令人厌恶的书——缺乏艺术性、语无伦次、令人厌恶至极——人们会认为这本书只能出自一个犯罪的精神病院。”精神病院的照片成了乔伊斯评论的主要内容。

对于那些最被《尤利西斯》困扰的人来说,这件丑闻与一个孤立的疯子无关。今年5月,伦敦《星期日快报》(the Sunday Express)的知名编辑詹姆斯·道格拉斯(James Douglas)写了一篇他所能想到的最严厉的抨击文章。

我故意说,它是古今文学中最臭名昭著的淫秽书籍。所有罪恶的秘密沟渠都被不可想象的思想、图像和色情文字的洪流所渠化。它的不洁的精神错乱中夹杂着对基督教和基督之名的骇人的、令人作呕的亵渎——迄今为止,这些亵渎与最堕落的撒旦教狂欢和黑色弥撒有关。

道格拉斯声称,他有证据表明,《尤利西斯》“已经成为这个国家和其他所有文明国家的流亡者和被驱逐者的圣经”,这激励了所有人。

《尤利西斯》中令人反感的部分的总和,构成了一种冒犯,“淫秽”一词几乎掩盖不了这种冒犯,而且很难找到一个能掩盖这种冒犯的词。两名评论家将乔伊斯的小说称为“文学的布尔什维克主义”,但一些读者可能凭直觉认为它是无政府主义。伦敦《每日快报》(Daily Express)的编辑称乔伊斯是“带着炸弹的人,他会把欧洲残存的地方炸飞。他的意图,就他的社会意图而言,完全是无政府主义。”埃德蒙·戈瑟(Edmund Gosse)在战争期间为乔伊斯提供了经济上的帮助,他认为这位爱尔兰作家是继《尤利西斯》(Ulysses)之后的极端主义者。他说,这是“一部无政府主义的作品,在品味、风格和一切方面都臭名昭著。”

爱尔兰的反应也好不到哪里去。《都柏林评论》猛烈抨击这部小说是“魔鬼般的浸湿”,并敦促政府毁掉这本书,并要求梵蒂冈将其列入《圣经索引》——仅仅阅读《尤利西斯》就等于违背了圣灵,这是唯一上帝无法宽恕的罪过。一位前爱尔兰外交官在《季刊评论》(The Quarterly Review)上声称,《尤利西斯》(Ulysses)会迫使爱尔兰作家憎恨英语。他预测,其中一些作家会策划类似Clerkenwell监狱爆炸案(维多利亚时代标志性的Fenian袭击事件)的文学作品,在“戒备森严、建筑精良的英国文学经典监狱”上炸出一个洞。但那些文学恐怖分子可能会觉得为时已晚,因为随着《尤利西斯》的出版,他宣布,“炸弹已经爆炸了”。

将近一个世纪过去了,人们对《尤利西斯》的反应似乎有些言过其实——就像志同道合的朋友大肆宣传,或是试图推销报纸的记者大肆吹嘘。如今,《尤利西斯》似乎比改变时代更古怪,很难看出乔伊斯的小说(或许其他任何小说)有什么革命性。这是因为从另一个角度看,所有的革命都是温和的。他们彻底改变了我们的观点,以至于他们的创新变成了陈词滥调。我们忘记了旧世界是什么样子,甚至忘记了事情本来可以是另一种方式。但他们确实是。要理解乔伊斯是如何彻底地打破传统,首先要记住传统是多么严格。莫莉·布鲁姆在晚上睡不着,想着被布雷兹·博伊兰“操,是的,操得太好了,几乎到我的脖子”。十年前,乔伊斯不能出版《都柏林人》,部分原因是他用了“血腥”这个词。

优美的叙事弧线让我们确信,我们周围令人困惑的事件是有意义的——这就是为什么《尤利西斯》似乎是混乱的工具,无政府主义的炸弹。

《尤利西斯》之所以具有革命性,是因为它不仅仅是在争取更广泛的自由。它要求完全的自由。它打破了所有的寂静。一个愤怒的士兵在夜城的威胁(“我要拧断这混蛋流血的该死的气管”),莫莉的想象的要求(“舔我的屎”)和布鲁姆令人震惊的死海图像(“世界上灰色沉没的阴沟”)是宣言,从今以后将不再有更多的不可言说的想法,对思想的表达没有限制。这就是为什么印刷fuck这个词不仅仅是小学生的恶作剧。“他什么都说,什么都说,”阿诺德·贝内特惊奇地说。“代码被粉碎了。《尤利西斯》使一切成为可能。

脏话只是打破密码解放运动的一部分(毕竟,《达洛维夫人》并不需要用脏话来代替《尤利西斯》)。《尤利西斯》打破的密码只是概念上的。除了从沉默中解放出来,《尤利西斯》还让我们摆脱了所谓的风格暴政:摆脱了几乎在我们意识不到的情况下支配着文本的礼仪、惯例和形式。作为一种艺术形式,这部小说长期以来一直致力于打破风格的专制,但《尤利西斯》删除了无人认为可以删除的叙事元素。没有一个单独的叙述者来引导读者读这个故事。帮助读者理解事件的上下文框架已经不复存在。思想和外部世界之间的明显区别消失了。引号不见了。句子都消失了。在风格的地方,留给我们的是借来的声音和临时的模式,所有这些都是转瞬即逝的,所有这些,正如t·s·艾略特(T.S. Eliot)告诉弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)的那样,使风格变得“无用”。

但这有什么关系呢?风格的终结似乎离Fenian炸弹和文明的崩溃还有很长的路要走,然而评论家们的比较试图捕捉小说明显的鲁莽。把风格变成无用的东西,似乎等于毁掉所有的基础。1922年10月,一位名叫阿尔弗雷德·诺伊斯(Alfred Noyes)的著名诗人在皇家文学学会(Royal Society of Literature)发表演讲时,对《尤利西斯》(Ulysses)前所未有的淫秽进行了熟悉的抨击。但最让诺伊斯恼火的是,乔伊斯的出现标志着英国基本价值观的退化。文学评论家们抛弃了英国文学传统的精华,转而为自称为现代主义者的疯子们服务。就好像整个文明都在遗忘自己。

对诺伊斯来说,忘却英国的价值观并不意味着失去过去。这让他觉得自己失去了对现实的把握。他告诉英国皇家学会说:“对文学的真实性、标准和持久基础缺乏任何信念,造成了致命的影响。”毫无根据的文学批评把“混乱因素”引入了年轻一代的思想。

他说得有道理。叙事是我们理解世界的方式。我们把存在融入事件中,把它们串成因果序列。比较控制和变量的化学家和被热火炉烫伤的孩子都是通过叙述来理解世界的。小说很重要,因为它们把基本的概念框架变成了一种艺术形式。优美的叙事弧线让我们确信,我们周围令人困惑的事件是有意义的——这就是为什么《尤利西斯》似乎是混乱的工具,无政府主义的炸弹。破坏叙述方法就是破坏事物的秩序。乔伊斯似乎并不专注于现实。他似乎要把它扫走。

如果你是一个现代主义者,如果你相信事物的秩序已经消失了,你会有不同的想法。艾略特通过反对批评家的前提来为《尤利西斯》辩护。世界大战时代的生活不再适合叙事方法,但《尤利西斯》向我们表明,叙事并不是创造秩序的唯一途径。存在可以分层。世界不是一个序列,而是一个顿悟。文明不是传统,而是一天。现代性的混乱需要一种新的概念方法来理解当代世界,使艺术的生活成为可能。这就是《尤利西斯》带给我们的。

版权©2014,凯文·伯明翰

每日公报

注册每天的电子邮件,以获得最新的哈佛新闻。

文章旨在传播新闻信息,原文请查看https://news.harvard.edu/gazette/story/2022/02/rocky-path-to-publication-for-most-dangerous-book/