让药品更便宜的一种方法是降低药品的生产成本。Cassidy Humphreys是一位对医学充满热情的化学专家,她的毕业论文研究中,她接受了一个挑战,即采用一个作为许多现代药物核心的百年配方,并对其进行改进。

卡西迪汉弗莱斯

她说:“这是一个把我们在日常应用中严重依赖的化学试剂,努力使其更容易、更便宜、更环保的问题。”“我的论文是对一个经典化学反应的曲解,利用了许多药物中的一些‘旧化学物质’。任何可以使它更高效、更有效或更便宜的方法都可以产生真正的影响。”

汉弗莱斯正在与2021年诺贝尔化学奖得主、普林斯顿大学James S. McDonnell化学杰出教授大卫·麦克米伦合作。

麦克米伦说:“我们的实验室利用可见光的能量来激活分子,这是以前无法做到的。”“卡西迪采用了两个通常完全稳定的分子,并利用光,她现在能够激活它们,使这些真正高能的物种,以一种可以相互反应的方式进行控制。

“用外行人的话说,想想两种完全惰性的东西,比如混凝土和钻石,”他继续说。“你突然会想,‘如果它们能以某种方式融合并创造出一种新材料,那不是很棒吗?那将非常有价值。’她就是这么做的,让两种惰性的化学物质相互反应,形成某种特殊的物质。”

有了她的反应,许多药物可以比以前便宜得多。“我认为这是我们对此感到兴奋的内在原因,”麦克米伦说。“这是基本。这是小说。这是新的。而且外界的人也能很快地开始使用它。”

“高点,低点”

这种“古老的化学”可以追溯到1906年,当时弗里茨·乌尔曼和他的妻子厄玛·戈德堡发表了一种生成碳氮键的反应这种纽带对现代药物生产至关重要,即使反应依赖于高温、长反应时间、恶劣条件和昂贵的材料,乌尔曼-戈德堡方法今天仍然在使用。在过去的116年里,化学家们寻找了各种各样的方法来改进它。

“戴夫和其他有机化学领域的人来了,他们说,‘如果我们使用更环保的化学方法会怎么样?”汉弗莱说。“戴夫因有机催化而获得诺贝尔奖,有机催化是一种利用碳、氮、氧的化学物质——这些都是我们周围空气中无害的物质。它们比铜、锌和钯等传统金属化合物安全得多,而这些传统金属化合物通常使用。”

汉弗莱斯专注于一种名为羧酸的起始材料,这种材料比许多其他替代品便宜得多,最终可用于更广泛的产品。

她说:“如果你从一种更简单、更便宜、更稳定的材料开始,那将使每个人都满意。”“这将让制药公司高兴,甚至让我们实验室的人高兴,因为我们可以从货架上订购,而不是费力地制作试剂(反应成分)。”

问题是:羧酸通常需要非常高的反应温度,达到数百度。这就是麦克米伦的光催化或光驱动化学发挥作用的地方。“当你使用光时,就不需要热量,”汉弗莱斯说。“你只要把反应放在蓝光下几个小时,然后反应就会以与热反应相同的方式发生。”

她说得很简单,但她的旅程远非一帆风顺。

“当有东西起作用时,真的很令人兴奋,”她说。但到了下个星期,我们发现它并没有像我们预期的那样有效。肯定是山和谷,而不是不断的倾斜或下降。有很多山丘和山谷。高点,低点。”

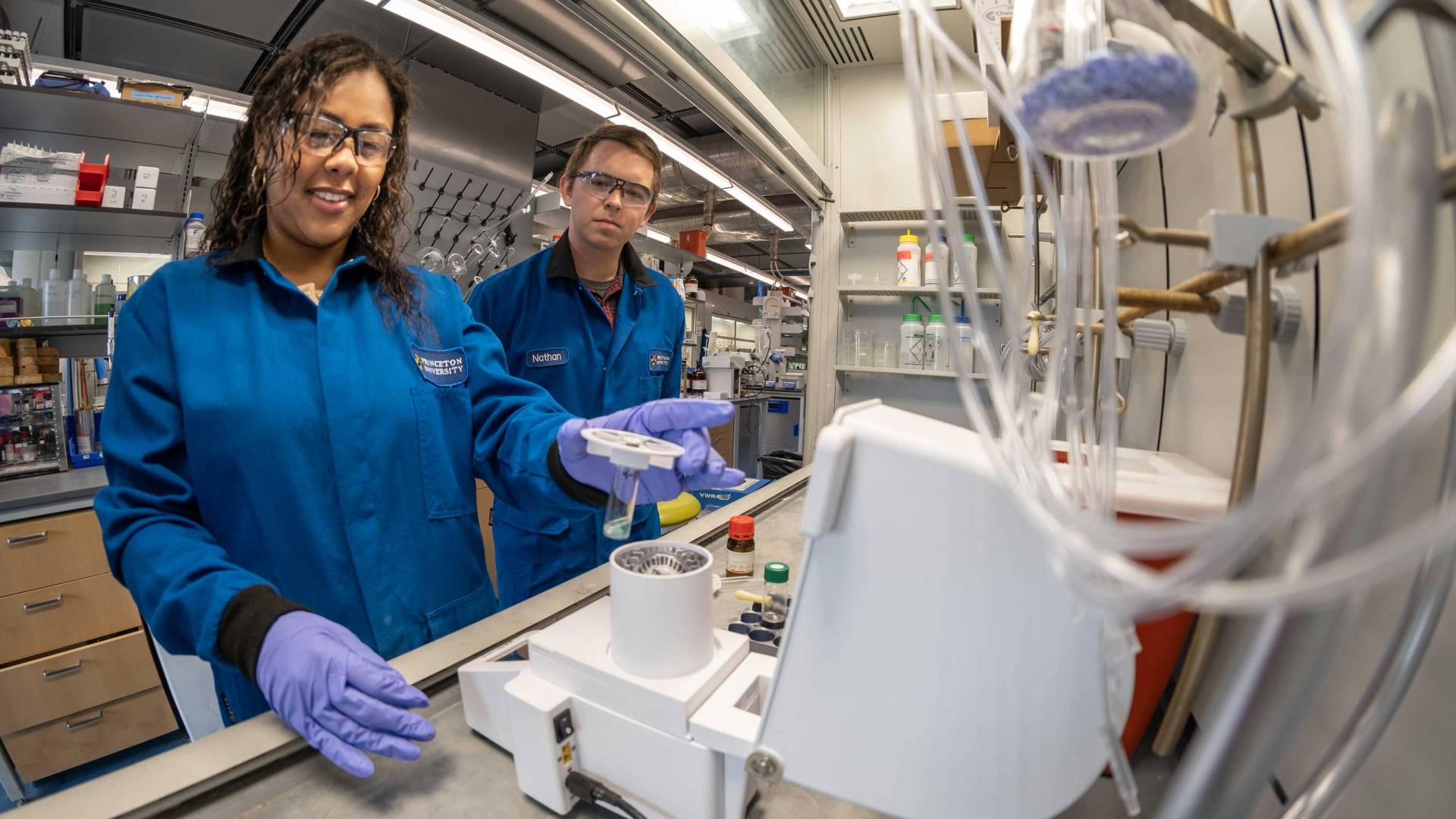

汉弗莱斯与研究生内特·道(Nate Dow)密切合作,后者提出了在她的反应中释放最高产率的试剂。

“我在实验室最快乐的一天”

汉弗莱斯用来跟踪她旅程的关键指标是“产量”,即对反应效果的计算。从理论上讲,100%的起始原料都会变成反应产物,但在实际操作中,总有一些原料留在设备中,或没有反应,或被其他产物干扰。

在她的故事的好莱坞版本中,她的产量一开始很低,然后每做一个新实验就增加一到两个百分点,直到最后一个胜利的场景,产量很高,可能是80%或90%。在实际操作中,收益率跳来跳去:第一天40%,第二天0%,第三天32%。

在她的第一次尝试中,她的收益率是令人失望的15%。它超过了意味着化学物质完全没有反应的0%,但还远没有高到可以发挥作用的程度。她花了几个月的时间研究她最初条件的哪些具体方面导致了低产量。最终,她决定需要一种新的催化剂来源和起始材料。

今年1月,她遇到了一个转折点,当时与她合作最密切的研究生内特·道(Nate Dow)提出了一种新的试剂,用于她的两步反应的第二步。当他们尝试时,这一步的收益率从20-30%跃升至80-83%。

“这是惊人的!产量飙升!”汉弗莱斯说。“那可能是我在实验室里最开心的一天:看到自己从无法自己做反应,到毕业后实验室里的其他人可能继续研究的高产反应,我已经走了这么远。

“有时候在实验室工作感觉有点平淡无奇:称量东西,旋转东西,加热,发光,然后你就得到了你的产品。但那天,看到我的反应起作用的纯粹喜悦——这不仅仅是科学,这是对真正贡献的所有权。”

当与第一步相结合时,这些材料最终产生了43%的产量:不够高,不足以在同行评审的期刊上发表,但足以证明这是一个真正有希望的反应。

在写论文的时候,汉弗莱斯带着她的读者踏上了她的旅程,逐一介绍她尝试过的每一种新化学物质,解释她尝试这种化学物质的原因,并列出其产量。“化学系太棒了,一开始就告诉我们,我们的反应不一定要成功才能写出成功的论文,”她说。“他们总是说,‘给我们讲个故事。告诉我们你是怎么从头到尾的。’我想让人们知道,我失败过很多次,但没关系,因为我已经恢复过来了。”

在麦克米伦实验室工作

虽然一些本科生从第一年就开始在麦克米伦的实验室工作,但汉弗莱斯是晚来的,在2021年春季才远程加入。在大流行让她有机会重新评估自己的优先级之前,她一直是医学预科生,但这让她忙于论文项目。幸运的是,就在汉弗莱斯联系麦克米伦寻找顾问一星期后,麦克米伦的实验室小组就有了一个空缺。

“星星之火,”汉弗莱斯说。“我见到了戴夫,我立刻对他产生了敬畏。我想很多人都是。但他以一种我从未听过的方式谈论化学。听到有人对他们的工作如此兴奋——尽管我知道头六个月是虚拟的,但他确实让我很兴奋,只要能在他的实验室里。”

那是麦克米伦获得诺贝尔奖的前一年,他和马普研究所für Kohlenforschung的本·李斯特共同获得了诺贝尔奖,而汉弗莱斯根本不知道他是一位如此杰出的化学家。“我觉得最好的做法是,我没有意识到自己会陷入什么境地,因为我会给自己施加太多压力。”

麦克米伦还记得他们最初的对话。“我对每一个加入我的小组的人都说:‘如果你不开心,那就是我们做得不对。“有很多科学工作,也有很多玩笑、乐趣和互动。科学很有趣。这就是我们这么做的原因。”

论文进行到一半时,汉弗莱斯一点也不开心。她的成果令人失望,她不知道是否应该放弃她的计划。

麦克米伦说,这种情况很常见。“我告诉学生,‘如果你们不开心,来跟我谈谈。’然后我们进行交谈,很多时候,只是简单地告诉他们,‘你做得很好!一切都很顺利!’他们需要重新校准实际的期望是什么,他们的实际情况是什么。”

在汉弗莱斯的例子中,她需要有人提醒她,屈服不是一切;事实证明,这种反应是有效的。麦克米伦说:“获得概念的证明是最重要的。“如果你能证明你能让某件事成功,那就太好了。”

信心之旅

回顾过去的五年,汉弗莱斯看到了一个强有力的发展轨迹,从芝加哥郊外一个几乎没有听说过普林斯顿大学的高中毕业班学生,到一个成功的(几乎)常春藤联盟大学的毕业生。

但她说,作为一名有色人种女性,在一个严格的科学学科中走过这段旅程可能是孤独的。

“很多时候,我是我所在房间里唯一的有色人种或有色女性,”她说。“能代表这些背景让我很自豪,但同时,我也希望有更多像我这样的人。代表再多也不嫌多。”

汉弗莱斯的身份难以描述。她主要认为自己是黑人,同时也认为自己是拉丁裔,因为她的中美洲血统:她的父母都出生在伯利兹。但她说,她的“核心”身份是第一代——她的家庭中第一代出生在美国,第一代上大学。

“这与我的文化、与伯利兹息息相关,”她说。“我觉得‘第一代’真的包含了我父母的历程,包括他们为了来到这里付出了多少努力,也包括我为了达到今天的成就克服了多少困难。

“在我大四那年,我妈妈不太清楚大学的招生流程,但有一天她来找我,给我看了普林斯顿大学的网站,特别是他们的助学金。这是最大的吸引力。我当时想,‘我不知道,哇,那太远了,而且我也没办法进去。’”汉弗莱斯一直以为她会去附近的西北大学,然后每个周末回家。

“然后我妈妈说,‘既然没有办法,为什么不试试呢?’”

汉弗莱斯是在高中最后一节课收到录取通知书的。下课铃一响,我就给父母打了电话。我让他们俩都接了电话,我妈妈马上就哭了。我站在走廊里,人们撞到我,我哭了,我妈妈也哭了。我只是认为这是不可能的。”

当她来到普林斯顿大学时,她发现自己就像一个巨大池塘里的一条小鱼。问题不在于学校的规模——她所在的公立高中的学生数量和大学的学生数量差不多——而只是觉得自己力不从心。

然后,她与洛克菲勒大厅(Rocky)的邻居建立了联系,开始每天去健身房。她和她的朋友布里安娜·马塞多(Briana Macedo),也在2022届,创建了美国医师科学家协会(APSA)的一个分会,这是一个由学生领导的医学/博士小组。帮助他们建立志同道合者的更广泛社区的学生。

在麦格劳教学中心,汉弗莱斯发现了小组帮助她解决问题的力量。当大流行结束时,她亲自指导她的每周作业小组,并建立了Zoom学习小组。在大三和大四的时候,她担任洛奇的住宿学院顾问(RCA),向她的顾问提供关于生活、爱情和习题的建议。

汉弗莱斯说:“我在这里四年的经历真的改变了我的人生。”“我是一个胆小的小新生,甚至不知道常青藤联盟是什么,上着我不知道该做什么的课,一直有很多冒名顶替综合症。

“现在,我想到了我参与的所有事情——在一个获得诺贝尔奖的实验室工作,创建一个APSA分会,成为RCA,为校园里的许多社区做出贡献。如果大一的时候你告诉我,我会做这些事,我想我不会相信你。

“我的论文也发生了同样的事情。刚开始的时候我很不确定,但我一直在逆来顺受,最终我在这里,对我的研究很满意,对我解释它的能力很有信心。虽然花了我很多年,但我想我已经在普林斯顿留下了自己的印记。”